煙臺愛爾眼科醫院亮相全國科普月主場活動

- 2025-09-02

“看遠處紅綠燈得瞇著眼使勁瞅”“看手機要舉到半米外才能聚焦”……

50歲+的你,是否正飽受這種“視力分裂”的折磨?尤其對于尚未退休的職場人,近視、散光、老花這“三重眼疾”疊加,再加上晶狀體可能開始混濁,出現早期白內障癥狀,工作和生活處處掣肘。

其實,這種“戴鏡困境”早有破解之道。今天,就幫你一次性理清解決方案!

為啥50歲后,

眼睛會變成“多重矛盾體”?

先得說說眼睛的“工作原理”。我們的眼睛就像一臺精密的相機,晶狀體相當于鏡頭,既能調焦看遠,也能收縮看近。

年輕時,晶狀體柔軟有彈性,近視、散光可以靠眼鏡矯正,看遠看近切換自如。但到了50歲左右,身體機能開始衰退,眼睛也會“老化”:

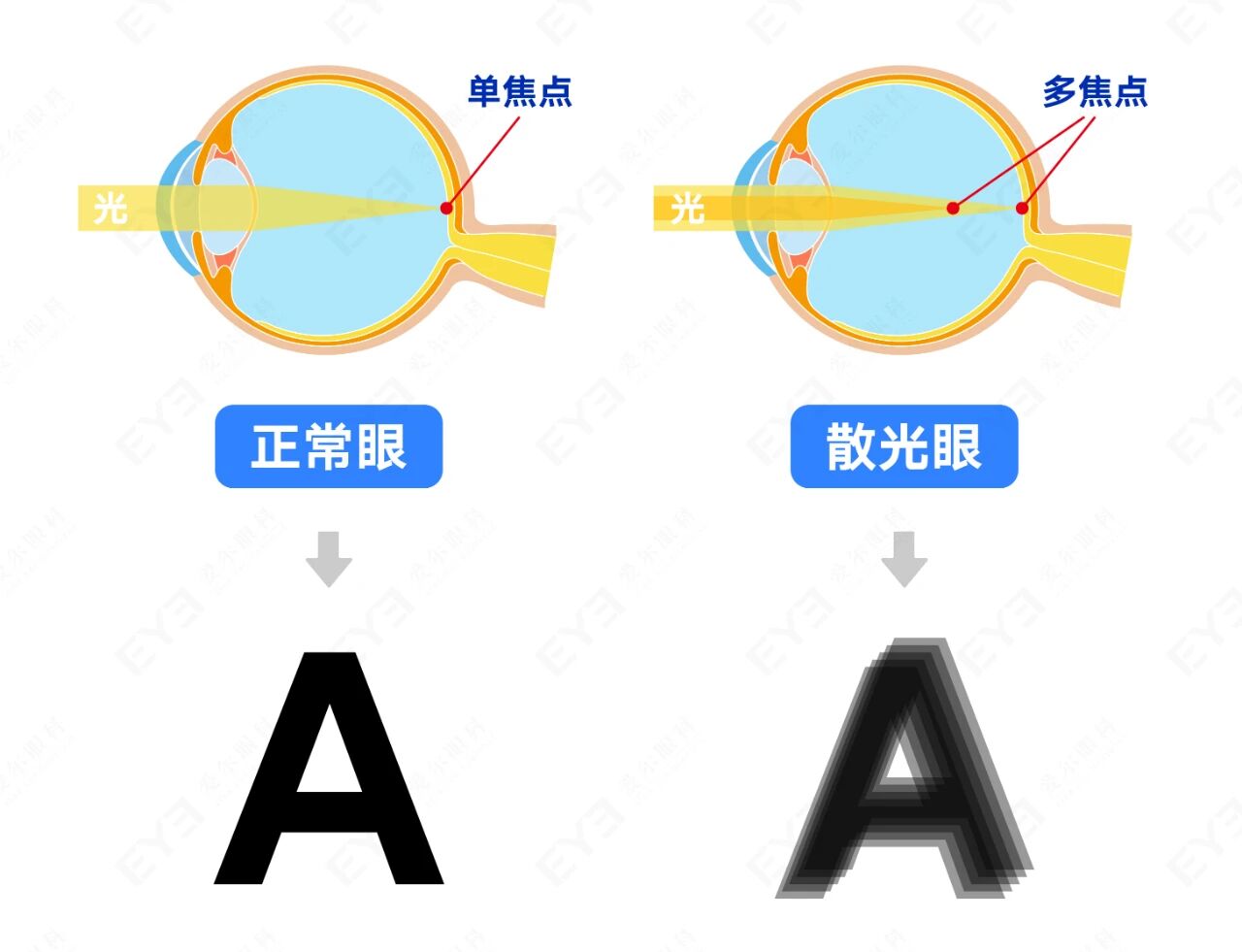

老花眼:晶狀體慢慢變硬,彈性下降,調焦能力變弱,看近處(比如看書、看手機)就模糊了;

近視/散光:如果年輕時就有,這些問題并不會因為老花出現而消失,反而會和老花“疊加”,變成“看遠不清,看近更累”。

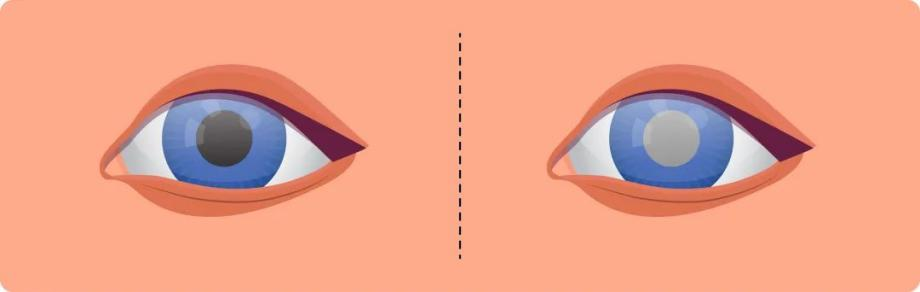

更麻煩的是,隨著年齡增長,晶狀體還可能慢慢變混濁,出現白內障,到時候不管看遠看近,都像隔著一層毛玻璃,連戴眼鏡都看不清。

所以,50歲后的眼睛問題,往往不是“單一故障”,而是“復合難題”。

戴兩副眼鏡太麻煩,

有沒有辦法一次性解決?

“我聽人說,現在有種手術能把近視、散光、老花以及白內障‘一次性解決’?是真的嗎?”

答案:在符合手術條件的前提下,真的可以!

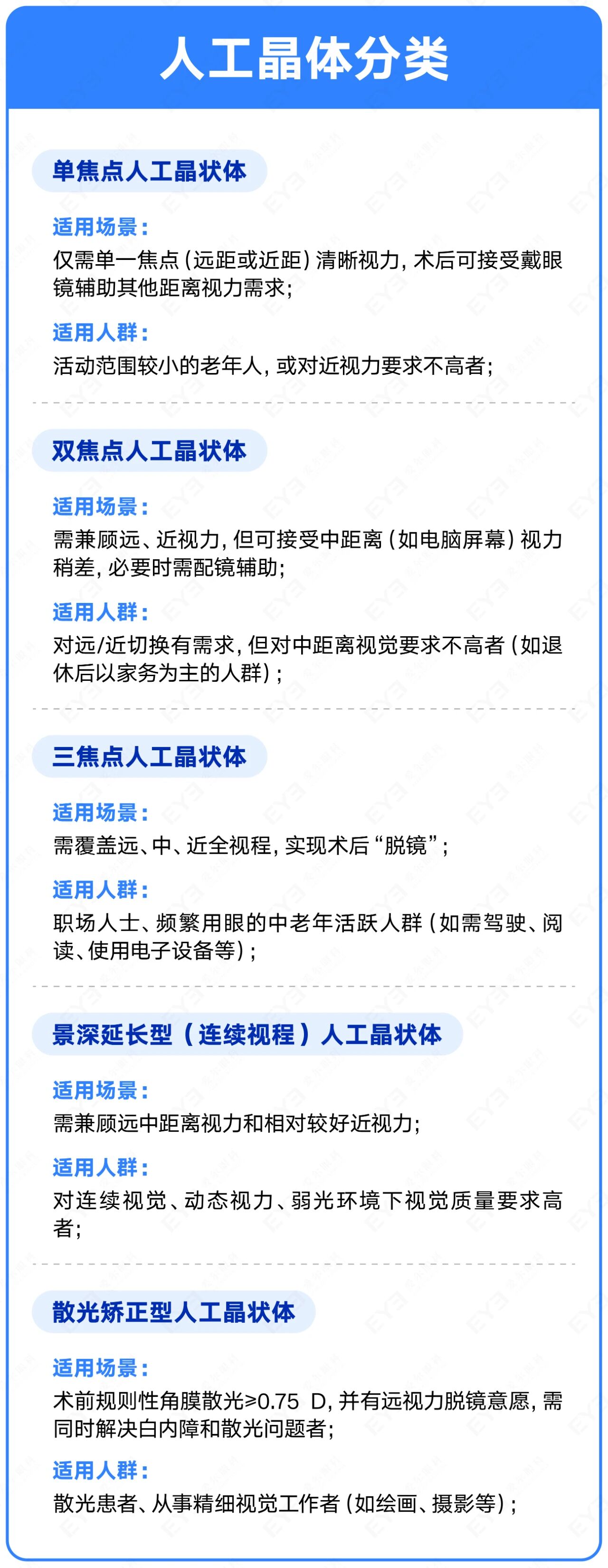

這種手術,就是現在很成熟的老花白內障手術——白內障摘除術聯合老視矯正型人工晶狀體植入。該晶體通常用于屈光性白內障摘除手術或屈光性人工晶狀體置換術,能 提升患者術后遠、中、近視力,從而減少對老花鏡的依賴。

簡單說,就是把眼睛里“老化、出問題”的晶狀體取出來,換上一枚“量身定制”的人工晶體,它可不是普通的“鏡片”,而是能同時解決多種問題的“智能鏡頭”:

中年人做手術,

這些顧慮我們替你想到了

“我都50多了,眼睛經不起折騰,手術安全嗎?”“手術疼不疼?恢復期長不長?會不會影響工作和做家務?”

這些擔心很正常,咱們一條條說清楚:

1、年齡不是問題,身體條件更重要

現在做這個手術的,60-70歲的人很常見,甚至80-90歲的高齡患者也不少(前提是身體狀況允許)。手術前,醫生會做20多項詳細檢查(包括角膜厚度、眼底情況、眼壓等),評估你的眼睛條件和全身健康狀態,確保安全才會安排手術。

2、手術時間短,全程幾乎不痛

整個手術過程一般只要10-15分鐘,打麻藥是滴眼藥水(表面麻醉),不用打針,所以基本不疼,頂多有點輕微異物感。

3、恢復快,不耽誤正常生活

術后第二天就能看清東西,正常走路、吃飯、看手機都沒問題(但要注意別讓臟水進眼睛,別揉眼)。完全恢復大概需要1-3個月,期間按時滴眼藥水、定期復查就行,不影響日常家務和輕體力活動。

4、技術發展迅速

現在的白內障手術已經進入“無刀時代”——飛秒激光輔助手術全程電腦操作,10分鐘就能完成,飛秒白內障手術改變了白內障手術長久以來要用刀的傳統方式,在精準度、舒適度上實現了質的跨越。

針對植入屈光性人工晶體的手術,飛秒激光輔助的白內障手術更具優勢。因為它能大大提高人工晶體在眼內的長期穩定性。

哪些人適合做這個手術?

如果你符合以下情況,不妨去做個檢查看看: